【江戸東京博物館】企画展「ひきつがれる都市の記憶-江戸東京3万年史」開催のお知らせ

江戸東京博物館は1993年(平成5)に開館して以来、江戸東京の歴史と文化を伝えてきましたが、2022年(令和4)4月から大規模改修工事に入ります。休館を前に、旧石器時代から現代まで、私たちが暮らすこの都市が歩んできた歴史をふりかえります。

1 会期

2021年(令和3)9月18日(土)~12月5日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時30分 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日

※展覧会会期や閉館時間等の最新情報は、公式ホームページ、Twitterでご確認ください。

2 会場

東京都江戸東京博物館 常設展示室内 5F企画展示室

※会期中に展示替えがあります。

3 観覧料

企画展は常設展観覧料でご覧になれます。

一般:600円/大学・専門学校生:480円/高校生・中学生(都外)・65歳以上:300円/中学生(都内)・小学生以下無料

4 主催

東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館

5 展示構成および主な資料

プロローグ 現代によみがえる「歴史」の痕跡

都市の開発が進むなかで、突如としてかつてそこに暮らした人々の痕跡が姿を現すことがあります。近年では、新たに開業した高輪ゲートウェイ駅周辺から線路の遺構「高輪築堤(たかなわちくてい)」が発見されました。都市の景観は変わっても、こうした当時を物語る遺構や資料を通して、歴史を身近に感じることができるのではないでしょうか。

東京高輪海岸蒸気車鉄道の図 歌川広重(三代)画 1871年(明治4) 江戸東京博物館 所蔵 展示期間:9月18日(土)~10月24日(日)

第1章 旧石器時代から古墳時代まで|生み出す力、暮らしの工夫

かつて人々は、石や木、土といった身近な素材を加工し、生活に応じて様々な道具を作りだす術を身につけていきました。土の中から発見された当時の品々は、大陸や朝鮮半島の技術や文化も取り入れながら生活を豊かにしていく様子を、現代の私たちへ教えてくれます。

観音塚(かんのんづか)古墳出土 太刀形埴輪(たちがたはにわ) 古墳時代 江戸東京たてもの園 所蔵

第2章 奈良時代から鎌倉時代まで|武蔵国と武士の登場

大化の改新以降、中央集権国家の成立に向けて様々な仕組みが整えられていきました。現在の東京都、埼玉県、神奈川県の一部にあたる武蔵国は21の郡からなる大国で、全国に建立された国分寺の中でも、武蔵国分寺は特に規模の大きいものでした。各郡の文字が刻まれた瓦が出土しており、国分寺の造営に武蔵国内の全郡が関わったことがわかります。

また、10~11世紀には有力豪族のなかから武士が登場し、勢力を拡大していきました。

武蔵国分寺跡出土 軒丸瓦(のきまるがわら)・軒平瓦(のきひらがわら)奈良時代 江戸東京博物館 所蔵

武蔵国分寺跡出土 郡名文字瓦〈豊島郡〉奈良時代 江戸東京博物館 所蔵

第3章 南北朝時代から戦国時代まで|江戸の成り立ち

江戸城は、上杉氏が支配する関東南西部の拠点として、扇谷(おうぎがやつ)上杉家の家臣であった太田道灌(どうかん)により築かれました。

その後江戸城は、小田原を拠点に勢力を伸ばしていた北条氏の支配下となりました。しかし、1590年(天正18)の豊臣秀吉による小田原攻めで北条氏は敗北し、江戸城は明け渡されました。そして徳川家康は、江戸を本拠地に定め、江戸城と城下町の整備に取りかかりました。

太田道灌「山吹の里」の場面(江戸名所図会 後編 十二) 斎藤幸雄,斎藤幸孝,斎藤月岑編 長谷川雪旦画 1836年(天保7) 江戸東京博物館 所蔵

八王子城址出土資料 安土桃山時代 江戸東京たてもの園 所蔵

第4章 江戸時代|一大都市への成長とにぎわい

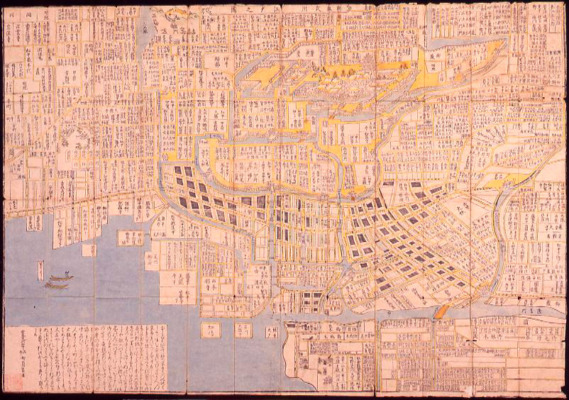

1603年(慶長8)徳川家康が江戸に幕府を開きました。政権の中枢としてふさわしい都市にすべく、全国の諸大名を動員して江戸城の造営と城下町の整備が開始されました。明暦の大火など度重なる火災に見舞われながらも、江戸の町の改造と拡張は続けられ、18世紀には世界有数の都市にまで発展しました。

新板武州江戸之図 1666年(寛文6) 江戸東京博物館 所蔵

旧諸侯江戸入行列之図 安達吟光画 1889年(明治22) 江戸東京博物館 所蔵 展示期間:10月26日(火)~12月5日(日)

第5章 明治時代から現代まで|近代国家としての首都東京

明治時代の幕開けにより、かつての城下町は近代的な都市へとつくり替えられていきました。しかし1923年(大正12)に関東大震災が発生。復興をきっかけに交通が発達するとともに東京市は郊外へ範囲を広げ、35区となりました。

こうして復興を遂げた東京を、度重なる空襲が襲いました。再び壊滅的な被害を受けながらも、戦後の復興と1964年(昭和39)の東京オリンピック開催により、今日においても欠かせないインフラが整えられました。東京を象徴する新たなランドマークが次々と誕生し、今も都市の発展は続いています。

ワシントン・ハイツ(東京空撮写真) 佐藤翠陽撮影 1957年(昭和32) 江戸東京博物館 所蔵

東京オリンピック日本代表選手用公式ブレザー 1964年(昭和39) 江戸東京博物館 所蔵

エピローグ ひきつがれる「歴史」とともに

災害や戦争、繰り返される都市開発により東京は絶えず変化を続けてきましたが、歴史的な建造物やその地域の歴史を物語る様々なスポットは、価値を問い直されながら保存や活用が図られています。今日の東京に改めて目を向けてみると、長く親しまれてきた名所と新たなランドマークが共存しながら発展を続ける東京の姿が見えてきます。

日本橋(夜明) 川瀬巴水画 1940年(昭和15) 江戸東京博物館 所蔵 展示期間:9月18日(土)~10月24日(日)

6 関連イベント・その他

■えどはくカルチャー「企画展関連講座:都市の中の歴史をめぐる」

【日時】11月11日(木) 午後2時~3時

【講師】津田 紘子(当館学芸員)

※事前予約制。申込締切日10月22日(金)。

応募方法や受講料などは、えどはくカルチャーのページをご覧ください。

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/event/culture/

あなたの会社のニュースを掲載しませんか?

ニュースへの新規掲載お申込み(無料)