めぐりめぐって繋がる言葉と世界! Swirl of Words/Swirl of Worlds @PEER & Shoreditch Library

右がPEER Gallery、道を挟んで左にShoreditch図書館が並ぶ。

ギャラリーの外には人、人、人。多くはマスクをしていて、それなりにソーシャルディスタンスも保ってる様子なのですが、屋外とはいえ、人の多く集まるイベントに参加するのはやっぱり少し緊張します。人だかりの中央からマイクを通して聞こえてくるのは様々な言語。詩人がペアになり、一人が異国の詩をその国の言葉で、もう一人がそれを翻訳した英語で詠みあげていました。

詠みあげられていた様々な国の言葉は実は全て東ロンドン、ハックニー区に住む人々の母国語。詩人で翻訳家のStephen Wattsは多民族区ハックニーを代表する94の言語から、116の詩を選び、他の詩人たちと全てそれを翻訳し一冊の詩集本にまとめました。本は「Swirl of Words/Swirl of Worlds」というタイトルで、3000冊が地元の図書館利用者に無料配布されることに。今回の展示はPEER Gallery(第34回で紹介)とShoreditch図書館とのコラボレーションで、詩集の出版記念イベントを兼ねたもの。ギャラリーと図書館は道を挟んで向かい合っています。早速、ギャラリーに入ってみます。

PEER Gallery。右手にEffie Paleologouのドローイング。

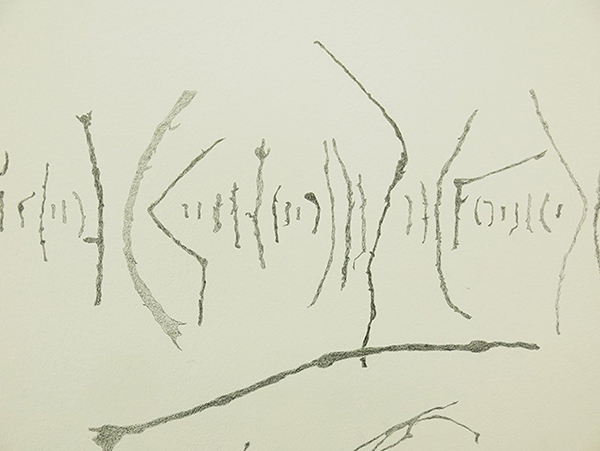

Effie Paleologou の「Nest #1, 2021」の詳細。 ©Effie Paleologou

3メートルほどの高さの壁に大きく描かれているのは譜?よく見ると一つ一つは小枝や木切れの鉛筆画。Effie Paleologouはクロウタドリの巣の抜け殻を分解してそれを再構築しました。もしクロウタドリが譜を鳥の言葉で描いたらこんな感じなのかも?作品はEffie Paleologou の「Nest #1, 2021」。

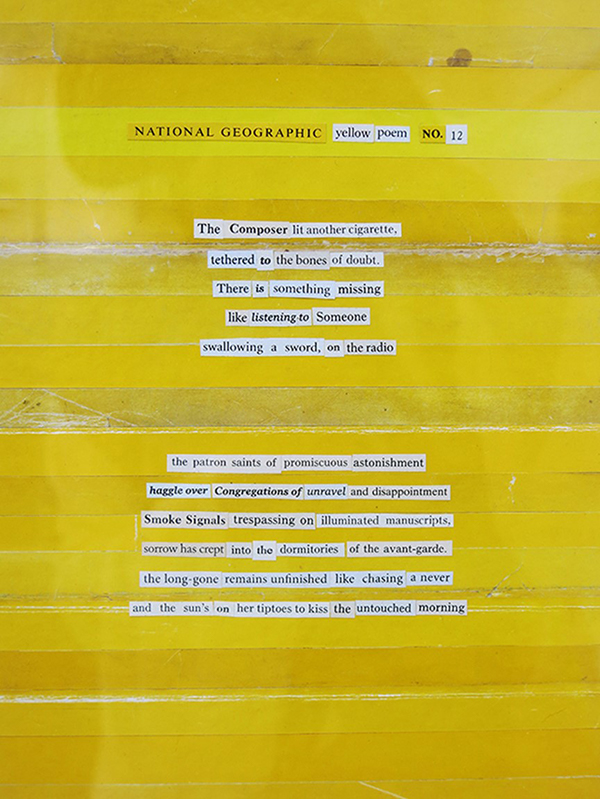

「National Geographic Yellow poem 12, 2017」©Pete Smith

ナショナルグラフィック誌といえば太陽、ヒマワリやミツバチなどの自然のエネルギーを象徴するような黄色の縁取りのデザインで知られています。Pete Smithは2001年からずっとその雑誌の黄色の部分と、中の言葉を切り抜いてコラージュの詩のシリーズを製作しています。写真はその一つ「National Geographic Yellow poem 12, 2017」。Smithの作品は図書館にも展示されていました。

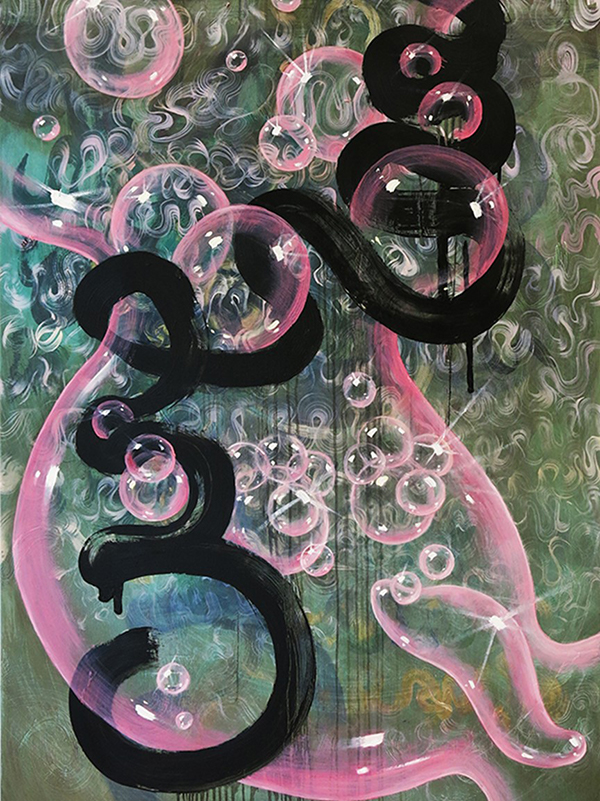

「Vah, 2021」©Andro Semeiko

19世紀にグルジア解放の国民運動をリードした詩人ヴァジャ・プシャヴェラとスターリン時代に拷問を受けながらも生き延びた詩人ガラクティオン ダビゼに捧げたAndro Semeikoの油彩画「Vah, 2021」。うねり、ねじれる筆文字はまさにジョージア(グルジア)語そのもので、ダビゼは作家の親戚にあたるそう。

道を渡って図書館へ。

Shoreditch図書館内のギャラリー。PEER Galleryのキュレーション。

「Mother Tongue, 2002」©Zineb Sedira

三つの映像が並んでいます。映像の中の女性たちは、おばあさん、その娘、孫娘と女性三世代。それぞれにヘッドフォンが用意されていたので、耳を近づけてみると、一つ一つの会話は全て別の言語!おばあさんと娘はフランス語、娘と孫娘は英語、おばあさんと孫娘はアラビア語を話しています。おばあさんと孫娘の会話はヘッドフォンを当てなくてもわかるくらい見るからにぎこちない感じ。おばあさんのアラビア語になんと答えたらいいのかわからず目を泳がせている孫娘の様子と、会話の弾む英語、フランス語での他の映像とのギャップが印象的。ふとズーズー弁のみ話す山形の祖母との会話に困ると言っていた日本人とイギリス人のハーフの友人のことを思い出しました。作品は Zineb Sedira の「Mother Tongue, 2002」。

図書館の学習用デスクとPCを利用した展示。

「Steve Hates Fish, 2015」©John Smith

Steve Hatはハックニー区のすぐ北、イズリントン区にある高級鮮魚&ゲーム(狩猟肉)専門店。私も近くに住んでいた頃、特別な日用に魚を買いにいったことがあります。John Smithはスマホのライブ翻訳アプリを使って、町中のあちこちにある看板をフランス語から英語に訳すことを試みました。ところがここは英国、フランス語表記の看板はあまりなくて。英語の文字をフランス語と仮定して無理やり翻訳させたら、アプリは混乱してこうなった! Steve Hat Fish (スティーブハットの魚(屋) )-> Steve Hates Fish (スティーブは魚が嫌い) 作品は「Steve Hates Fish, 2015」。

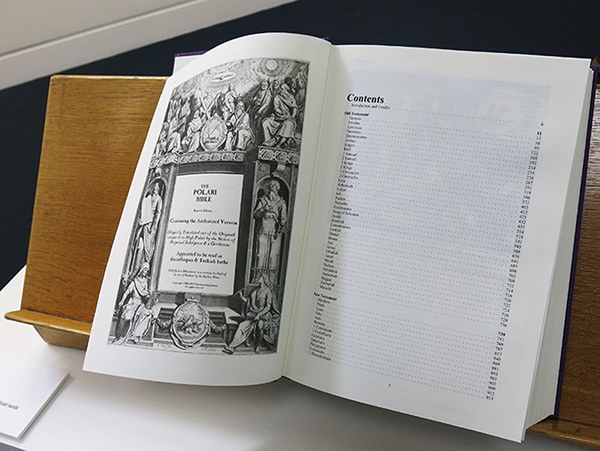

「Polari Bible (2015)」©The Sisters of Perpetual Indulgence

Polariとはイギリスの特に魚市場、演劇界、サーカス、海軍商やゲイ文化などと結びついたスラング、隠語の総称。その歴史は16世紀にまで遡り、19世紀には宗教的、性的自由を求める人々の間で広く使われていたとか。そんなPolariを一冊の辞典のようにまとめたのは、The Sisters of Perpetual Indulgence の「Polari Bible (2015)」。

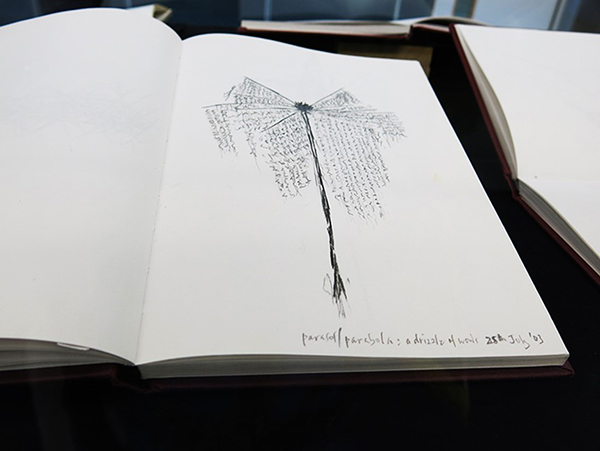

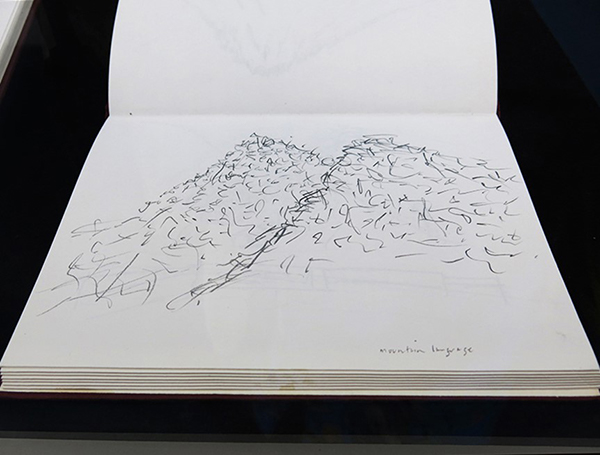

「drawing poem」シリーズ ©Stephen Watt

「drawing poem」シリーズ ©Stephen Watt

最後は冒頭で紹介した詩人、今回の展示、本の出版の発起人のStephen Watt が1990年代から続けている「drawing poem」シリーズ。言葉がつながって山になったり、日傘になったり、生き物になったりと目くるめく変化していきます。

Wattによると当初、展示は昨年の予定で、本を作る目的はなくて様々なワークショップやイベントを行うプランであったとか。ところがパンデミックで英国はロックダウンが続き、そこで展示を延期して詩集本を編集、出版することに方向転換することになったのだとか。

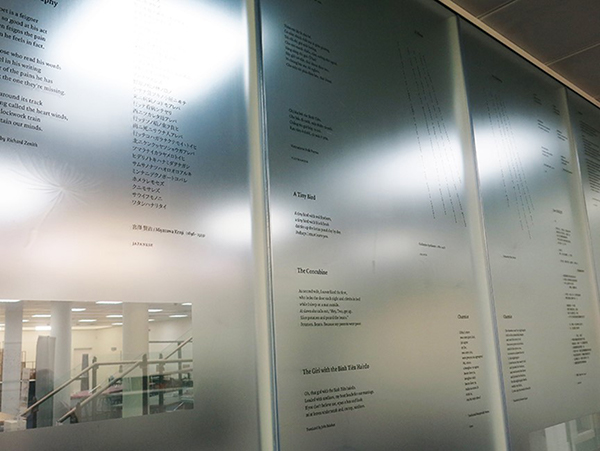

Poem wall。左手上に宮沢賢治の詩が見える。

本の中の詩はすりガラスの壁にも刻まれ、展示されていました。日本語の詩は?もちろん、ありました。

Strong in the rain

Strong in the wind

Strong against the summer heat and snow…

宮沢賢治の「雨ニモマケズ」。

見覚えのある和文の後に英訳が続いていました。