ドキュメンタリーと恋愛は、関係を育む時間が大切。今持っている技術で“対象者”を表現するのが自分らしさです!

- Vol.143

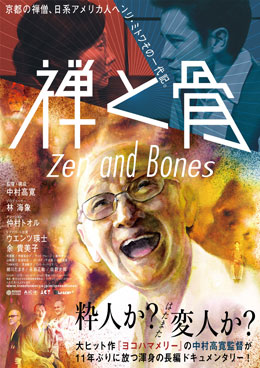

- 映画監督 中村高寛(Takayuki Nakamura)氏

- Profile

- 1975年生まれ、神奈川県出身。1997年より松竹大船撮影所でドラマ撮影に携わる。1999年に中国に留学し、映画演出やドキュメンタリー理論を学ぶ。2006年に映画『ヨコハマメリー』で監督デビュー。横浜文化賞芸術奨励賞など数多くの賞を受賞。テレビドキュメンタリーも数多く手掛けている。

ドキュメンタリーは出会いが大切。一生の付き合いをしたいと思う人を撮影していきたい

「禅と骨」©大丈夫・人人FILMS

今回、ヘンリ・ミトワさんを題材に映画を撮ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか?

プロデューサーの林海象さんから、横浜出身の方で童謡「赤い靴」の映画を撮りたいと言っている禅のお坊さんがいるので話を聞いてみない?と声をかけていただきお会いしました。ミトワさん自身、テレビ取材もたくさん受けられていて、“青い目の禅僧”という自分のパブリックイメージをきちんと持っていましたが、そんなイメージだけじゃないでしょと感じていたので、それを引き出せればいいなと思いました。ただ、はっきりとした“きっかけ”というものはなかったです。ドキュメンタリーはドラマと違って、出会いが大事です。出会ってすぐに撮りたいと思う人もいれば、知り合いになってから徐々に相手のことを理解していき撮ろうと思ったり……。少し恋愛に似ていますね。一目惚れをする人もいれば、友達になってから関係を詰めていく人もいる。私は、一目惚れをするタイプではないので、じっくり時間をかけて撮影するか決めます。今回も時間をたっぷり使ってから撮影を決めましたね。ちなみに、撮りたいと思っても実際に撮れるのは100人に2人くらいで、タイミングが重要なんです。

撮影する人、しない人というのは、何か基準があるのでしょうか?

まず、この人を撮影して1本の映画になるのだろうか?と考えます。面白い人に出会っても、その人が今何をしているのか、どういう考えを持っているのかが大事ですから。ドキュメンタリーはただ話を聞けば成立するわけではないんです。特に映画の場合は、上映してからも関係がずっと続いていきます。作品をつくることは子供をつくるようなものなので、作品を撮った後、何もなかったように暮らすことはできず、やっぱり一生の付き合いになります。なので、作品を撮る前にこの人と一生付き合っていけるかと逡巡することが必要です。そのように逡巡したうえで一歩踏み出した人が、撮影する人になります。今回のヘンリ・ミトワさんだったり、私が以前に撮影した『ヨコハマメリー』のメリーさんですね。

逆に撮れなかったという人はどのような人なのですか?

お互いの状況や思いが一致しなかったり、色んな条件が合わなかった方です。横浜・寿町にいる子どもたちを撮りたいと思い、何度も通ったのですが、いまだに撮れていません。それは、プライバシーの問題などもありましたが、仲良くなりすぎたということも原因でした。ドキュメンタリーは、対象者と近くならないと撮れないし、入り込みながらも一歩引いていないと撮れません。カメラを回すということは、相手の嫌なところも映すので少なからず傷つけてしまうんですよ。ちなみに仲良くなりすぎると、いざ突っ込まないといけない場面でブレーキをかけてしまいます。それでは決して良い作品にはならないし、互いにとって良くないので撮らないという選択肢もあると、私は考えます。作品作りも大切だけど、それ以前に「人と人との関係」ありきで、今でも彼らをサポートする組織の理事をするなど、関係は続いています。彼らの映画はまだ作れていませんし、作れないかもしれませんが、彼らを通じて知ったことや考えさせられたことがたくさんあるので、出会えたことはとても意味があることです。私にとって、自分が興味を持てる人と知り合い、その人から色々な価値観や世界観を得ることができるということが大事で、撮らなくてもその人たちと出会ったことが自分の大きな経験になると思います。ただ、その中で互いの目的や思いがうまく合致したときにカメラを回すという、ただそれだけです。

ドキュメンタリーは恋愛であり観葉植物なんですよ(笑)

「禅と骨」©大丈夫・人人FILMS

対象者の生き様や思い、考えを映すのがドキュメンタリーですが、どれくらいの時間をかけて撮影されるものなのでしょうか?

映画やテレビという媒体、監督の手法によって違いますが、『禅と骨』は撮影だけで5年かけました。今回ならば、私はその対象者とお会いして、3年の準備期間を経て撮影するかしないかを決めました。1年だと早すぎるし、4年になると仲良くなりすぎて、緊張感がなくなったかもしれません。以前、ドキュメンタリー監督の故、佐藤真さんが、「観葉植物は水を与えすぎても、与えなくてもダメにしてしまう。この塩梅が難しい」という話をしていて、これってドキュメンタリーと一緒ですね、という結論になりました。その微妙な加減が本当に難しい。それって、恋愛とかも同じですが……。ドキュメンタリーは恋愛であり観葉植物なんですよ(笑)。

人の気持ちは流動的。対象者が人ということで、人間関係で困るときはありますか?

本作でも、ヘンリ・ミトワさんに対して私がエキサイトしてしまうシーンがあるのですが、スタート時に対等な関係だったとしても、撮影を続けていくと、対象者はカメラで撮られている、こちら側は撮らせてもらっているという感覚に変わっていくものです。対等な関係だから成り立つ撮影なのですが、上下関係ができるとまったく違うものになっていく。そうならないためにも、撮影に入る前の3年間でよく話をし、ケンカもできるくらいの本当に対等な関係をつくることを大事にしています。この対等という関係はとても大事で、対象者の普段見せない一面を引き出したい、など作り手の思いが強すぎると、互いの関係が歪んでいき、歯車が狂っていくことがあります。私も過去、自分の思いが強すぎたことで失敗したことは一度や二度ではなく、実はカメラを回さないほうがいい関係を築けたんじゃないかな?と思ったこともあります。そういう失敗をしないために、今回、撮影に入る前の3年間はちょうどいい時間でした。そして撮ると決めたからにはきちんと向かい合って撮る、それが大事なんだと思います。

何年もかけて撮影をしていくと、当初考えていた結末とは違う結果になったりするような気もしますが……。

クランクインする時には、いくつか結末を考えていますが、総じてその通りになると面白くないんですよ。それはあくまでも前提であって。現場でそれをどう崩せるのか、ということを毎回考えてやっています。ただ、終わり方を意識していないと絶対に“終わり”は撮れません。そして終わるときはあっという間です。言葉で言い表すことは難しいですが、何かが降ってくる瞬間があって、それを感じると「この映画はここで終われる」となります。それは対象者の表情だったり行動だったり、私たちとの距離感だったりするのですが。これは、“終わり”を意識していないと気付くことができないのです。たくさんの結末を一生懸命考えて想定をしていても、“終わり”はいつ降ってくるのかはわからない……。これがドキュメンタリーの難しいところでもあり、面白いところでもあると思います。

ドキュメンタリーだとかドラマとかというジャンルにこだわるのではなく、“人間を描く”ということに興味がある

監督は、ドラマなどフィクションの撮影も経験されていますが、なぜドキュメンタリー監督になろうと思ったのですか?

実は私、いまだに映画監督と名乗っていて、ドキュメンタリー監督とは言っていません。たまたまデビュー作がドキュメンタリーで、その後もドキュメンタリーの作品を撮っているのでドキュメンタリー監督と言われているだけなんですよ(笑)。昔は、松竹大船撮影所でオリジナルビデオやテレビの二時間ドラマの演出助手をしていたこともあります。その仕事は毎回時間に追われていて、台本をもらってすぐに撮影、という感じの現場で……。演出部としては技量を試されている部分もたくさんあったので楽しかったのですが、途中からすべてがルーティンワークのように思えてきて、役者さんから発する言葉を信じられなくなってしまったんです。もちろんセリフだから当たり前なんですが、ある現場で「作り物の言葉だなあ」と白けてしまったことがあったんです。じゃあ作り物ではないリアルな言葉や感情って何だろう?って考えたときに辿り着いたのが、処女作の『ヨコハマメリー』でした。街の人の声を聞く、その人たちが持っている感情を覗き見たい、という一点から撮り始めました。ドキュメンタリーだとかドラマとかというジャンルにこだわるのではなく、“人間を描く”ということに興味があるからこの仕事をしているのだと思います。

“人間”を撮るということなんですね。

ドキュメンタリーはドラマと違って、対象者やテーマありきなので、自分の撮影スタイルというものを予め作ることができません。対象者によってスタイルを変えざるを得ないというか……。それは人間関係も同じで、たとえば、多くの作品に携わって経験や知識を積んでいっても、新しい対象者と向かい合ったとき、すべてがゼロに戻ります。その対象者によって、撮影から対話の仕方、距離のつめ方などがすべて異なるんです。毎回、キャメラを回す前に色々と悩みますが、こればっかりはその人の前に立たないとわからない。いつも悩みながらやっていますね。

実はドキュメンタリー映画というのは、ナレーションや音楽は極力入れないという作り手が少なくないんですよ。ただ今作は、ドキュメンタリー映画なのにドラマパートをつくったり、テロップや音楽をたくさん使用して表現しました。ヘンリ・ミトワという1人の人物を描くためには何が必要なのか?ということを純粋に求めていったらこのスタイルになってこの作品ができた、ということなんです。これはただの結果論でしかなく、ミトワさんを見つめ続けていったら、これまでのドキュメンタリーの決まりがどんどん壊れていったというだけでしかなく……。次回、違う対象者を撮影するときは、また違う表現方法になると思います。

本当に好きな事象や向き合える人を、今までの経験を活かして撮っていきたいと強く思うようになった

『禅と骨』は、前作から11年ぶりの作品になりますが、この間、どのように気持ちを維持してきたのですか?

1作目をつくってから11年空いていますが、その間何もしていなかったわけではありません。ドキュメンタリー番組を撮ったり、映画の監督依頼もいただいたりもして……。でもドキュメンタリー映画というのは、有名な俳優が主演するとか原作があるわけでないので、出資を募るのが難しく、その殆どがクランクインまでこぎ着けることはできませんでした。そういった苦い経験を踏まえて、映画会社から出資を受けることなく、“本当に好きなテーマや対象者”を、自分の身の丈できちんと撮ろうという思いを強くしていきました。そこはブレずにやろうと。この世界に入って今年で20年になりますが、ドラマをはじめ、教育ビデオ、企業VP 、ドキュメンタリー番組などジャンルを問わずたくさんの仕事をしてきた全てのことが、作り手である私の“血肉”になっていると思います。それは今も変わらず、映画を撮るというのが最終目標のひとつではありますが、それ以外の仕事も自分の映画制作のどこかで役に立つと常に考えながらやっていますよ。そうしないとすべての仕事が楽しくないですから。

映像を撮ることが好き、ということが、この仕事を続けていくことの大前提なんですね。

好きであることは絶対です。そして努力することも当たり前。一部の天才はいるかもしれませんが、この世界で成功している方や結果を残している方はすべからず努力しています。ただ、悲しいかなこの世界は、運や才能など色んなものが絡んでいて、努力をしたからと言って必ず報われるという仕事ではない。そのことを忘れずに、それでも後ずさりせずに、前に進むことが大事だと思います。最近、若いクリエイターと話していて、自分の表現方法ってとても古いな、と考えることがあるんです。SNSやスマートフォンを物心がついた頃から慣れ親しんでいる世代は、自分たちとは全く違った発想を持っている気がします。そう考えると、映像表現はもっと色んな可能性があるのかもしれないし、そういうものを発見するのは、僕たちの世代ではなくもっと若い世代なんじゃないかな?って思います。それを私は見てみたいし、この業界が10年後、どうなっているのか楽しみです。そして、そのような新しい表現方法に出会ったとき刺激を受けて、自分自身が新しい試みをするかもしれない。そういう意味では、映像表現って出し尽くされているとよく言われますが、まだまだ可能性がある仕事なんじゃなないかなって感じています。

取材日:取材日:2017年8月10日 ライター:玉置晴子

中村高寛(映画監督)

1975年生まれ、神奈川県出身。1997年より松竹大船撮影所でドラマ撮影に携わる。1999年に中国に留学し、映画演出やドキュメンタリー理論を学ぶ。2006年に映画『ヨコハマメリー』で監督デビュー。横浜文化賞芸術奨励賞など数多くの賞を受賞。テレビドキュメンタリーも数多く手掛けている。

- 監督・構成・プロデューサー:中村高寛

- プロデューサー:林海象

- アニメーションキャラクター原案:今日マチ子

- キャスト:ヘンリ・ミトワ

(ドラマパート出演)ウエンツ瑛士/余貴美子/利重剛/伊藤梨沙子 - 配給:トランスフォーマー © 大丈夫・人人FILMS

ストーリー

京都嵐山・天龍寺。世界遺産にも登録されているこの名刹に、一風変わった禅僧がいた。名はヘンリ・ミトワ。1918年、横浜でアメリカ人の父と新橋の芸者だった母の間に生まれた日系アメリカ人である。1940年、単身渡米。戦時中は敵性外国人として、日系人強制収容所で過ごした。戦後、ロサンゼルスで幸せな家庭を築き、1961年、帰国。時代の波に翻弄されながらも、日本文化をこよなく愛し、茶道・陶芸・文筆にも優れた才能を発揮したヘンリは、古都の多彩な文化人や財界人に囲まれ、悠々自適の晩年を楽しむ…はずだった。

「“赤い靴”をモチーフにした映画を作りたい!」、80歳を目前に突如、追い求めた夢によって、家族や周辺の人々を巻き込み、彼が築き上げてきた“青い目の文化人”という地位から大きく逸脱していく…。

くわしくは、『禅と骨』公式サイトをご覧ください。